目次

墨田区のアートイベント「すみだ向島EXPO」(以下、向島EXPO)をきっかけにこの街へ移り住み、本屋を開き、小説を書き続けている林光太郎さん(以下、林さん)。彼の人生は、偶然の出会いと人との縁によって形作られてきました。大学中退、失恋、半身麻痺の後遺症――決して平坦ではなかった道のりの中で、小説と出会い、書くことを通じて自分自身を表現するようになっていったそうです。

そんな林さんが、なぜ墨田区を選び、どのように人と関わり、本を通じた活動を続けているのか。その背景とこれからの目標についてお話を伺いました。

すべての始まりは、床が抜けた家だった

――引っ越してきたのは3年前、きっかけは向島エリアを舞台にした芸術祭「向島EXPO」でした。一年、京島のシェアハウスに住み、芸術祭の会場の一つとして使われていた建物に転居したのが二年前。その建物に初めて出会った際、そこには驚くべき光景が広がっていたと話します。

「床が抜けていたんですよね。でも、それが『作品』として展示されていたんです。普通なら危険だと思うような状態でも、そこにアートとしての価値を見出す視点が新鮮でした。その場に立っているだけで、日常の中にアートが入り込む瞬間を感じました」

――その場所に不思議な魅力を感じた林さんは、ちょうど引っ越しを考えていたタイミングだったこともあり、向島EXPOの代表である後藤大輝さんに「この辺でいい物件知りませんか?」と尋ねたと言います。

すると、「あそこ、どう?」と勧められたのが、その床が抜けた家でした。

「最初は冗談かと思いました。でも、何か面白いことが始まりそうな予感がしたんです。そこで、友人を誘って、『あの家に一緒に住まない?』と声をかけました。その友人も興味を持ってくれて、まずは床を張るところからスタートしました。家を自分たちで直しながら暮らしていくという経験が、新しい生活の始まりを象徴していたように思います」

こうして、林さんの墨田での暮らしがスタートしました。

――墨田に暮らそうと思った一番のきっかけは何でしたか?

「向島EXPO期間中は、京島駅近くにある向島EXPOのメイン会場である建物に住ませてもらっていました。週末になるとそこに来て、みんなで雑魚寝していました。洗濯機がなかったので、近くのコインランドリーに洗濯しに行ったんです。人生で初めてコインランドリーを使ったので、使い方がわからなくてあたふたしていました。そうしたら、横から知らないおじいちゃんが『ここをこうやって入れて、ここを押すんだよ』って親切に教えてくれたんです。そのときに、こんないい街はないなと思って、ここに住みたいと強く思いました」

失恋と中退、そして小説を書くこと

――林さんはもともと長野県の出身で、大学進学を機に上京し、最初は練馬区に住んでいたそうです。しかし、入学した大学を1年で中退。その理由は意外にも「失恋」だったと話します。

「小説を書くゼミに所属していたんですが、1つ上の先輩がものすごく才能のある人で、東京の文学賞に応募するようなレベルの小説を書いていたんです。それを見て『すごいな』と思っていました。それで僕も触発されて、自分の過去の体験を書きました。そのうちにその先輩のことが好きになって、デートに誘ったんです。そして帰り際に『お付き合いしてください』と告白しました。でも、振られてしまって……」

—告白するということは、よっぽどの想いがあったのですね。

「はい。ショックは大きく、1ヶ月ほど大学に通えなくなってしまいました。最終的に中退を決意しました。親には『失恋で辞めるなんて許されない』って言われました。でも、うちの親はすごく優しくて、僕が一度決めたことを曲げない性格なのを知っているから最終的には尊重してくれたんです」

—今も現役大学生だと思いますが、その大学はどのようにして見つけたのですか?

「辞めたのが12月頃で、翌年すぐに大学に入り直すのは厳しかったんです。勉強もしていませんでしたし。それで、通信制の大学なら無理なく続けられるのではないかと考えました」

––というのは?

「実は、最初に大学を辞めたのは失恋だけが理由ではなく、僕の体のハンディキャップも影響していました。もともと脳出血の後遺症があり、クラスの中で少し疎外感を感じることもありました。でも、通信制なら自分のペースで学べるので、それなら続けられるのではないかと思ったんです」

街の温かさに触れて、この場所に住むことを決めた

林さんが通信制の大学に通うようになったのは、ちょうど新型コロナウイルスが流行し、外出自粛の時期でした。オンライン授業が続き、人と直接関わる機会が減っていました。

「キャンパスに通えないのなら、意味がないなと思いました。いろんな人と会いたかったので、外で何かできないかと考え、墨田区のアートイベント『隅田川怒涛』のボランティアに参加しました。そのとき、キュレーションをしていた方から『この近くで向島EXPOという別のアートプロジェクトをやっているから、林くんも参加してみない?』と声をかけてもらい、そこから次々と墨田のイベントに関わるようになりました」

――このイベントを通じて、林さんはアートの現場で多くの人と出会い、次第に墨田区という街そのものに惹かれていきました。そして、向島EXPOへの関わりを深め、ついにこの街へ引っ越すことを決意します。

「決め手になったのは、人の温かさですね。先ほど話したコインランドリーで洗濯機の使い方を教えてくれたおじいさんもそうですが、ほかにもみんな親切なんです。下町らしい温かさが根付いているというか、こんな街はほかにないなと思いました。墨田区には、地域に根ざしたコミュニティが多く、人との距離が近いのが特徴です。新しく移り住んできたぼくに対しても、地域の人々は自然に受け入れ、温かく迎え入れてくれました。こうした環境で創作意欲も湧いてくるんです」

本屋を開くまでの道のり

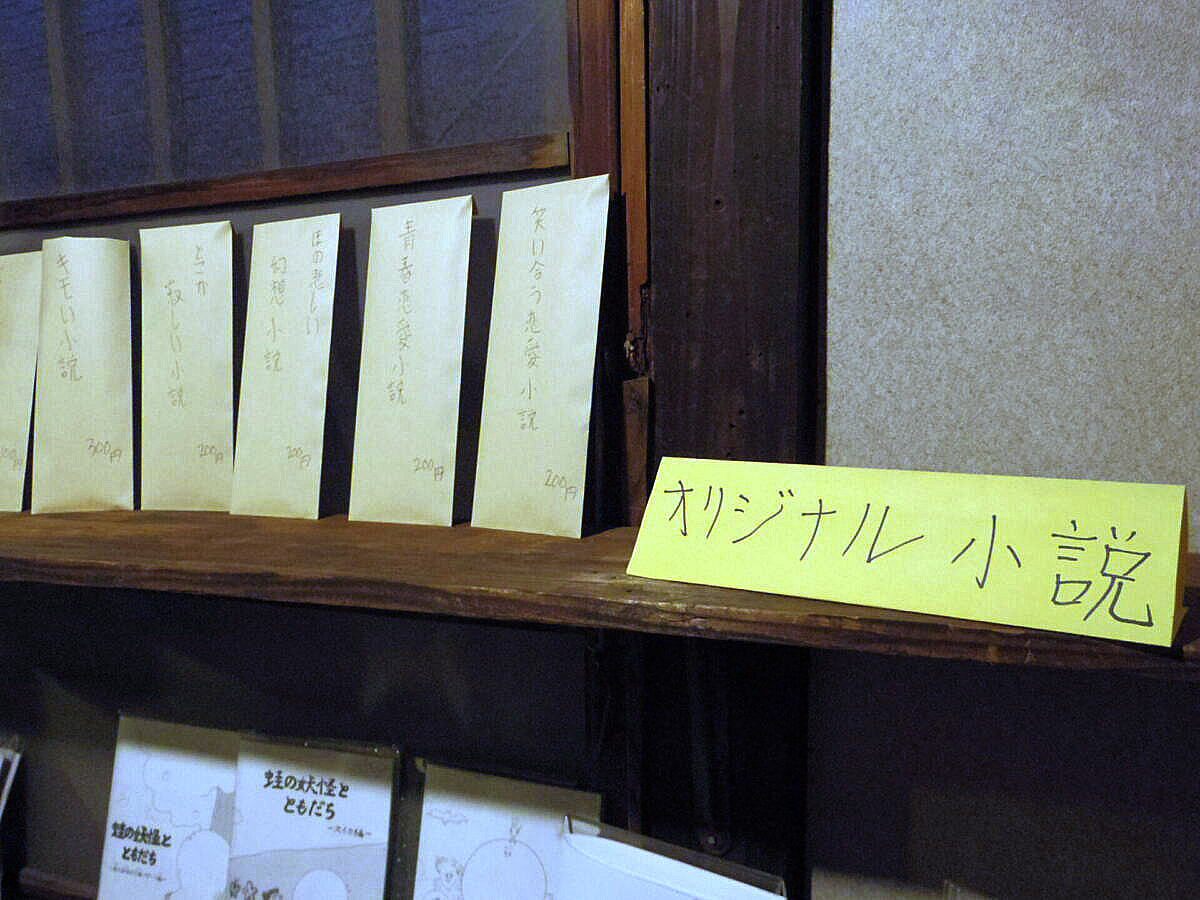

林さんは、もともと小説を書いていました。向島EXPOに関わる中で、「作家として何か発表できないか?」と考え始めたそうです。

「でも、どうやって発表しようかと悩んでいたんです。そのとき、あるアーティストの方が『尾道に、封筒に小説を入れて売っている本屋があるよ』と教えてくれました。それをヒントに、僕も封筒に小説を入れて販売することにしました」

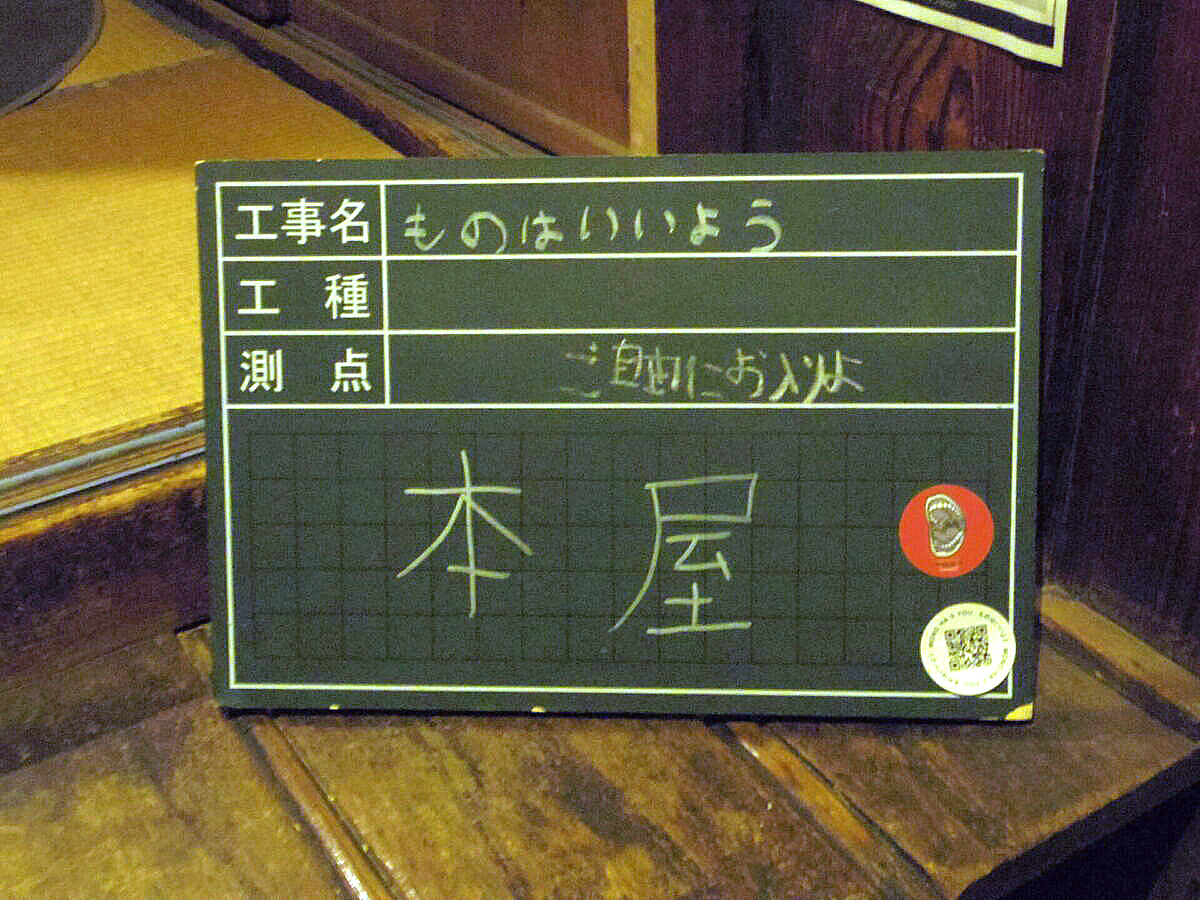

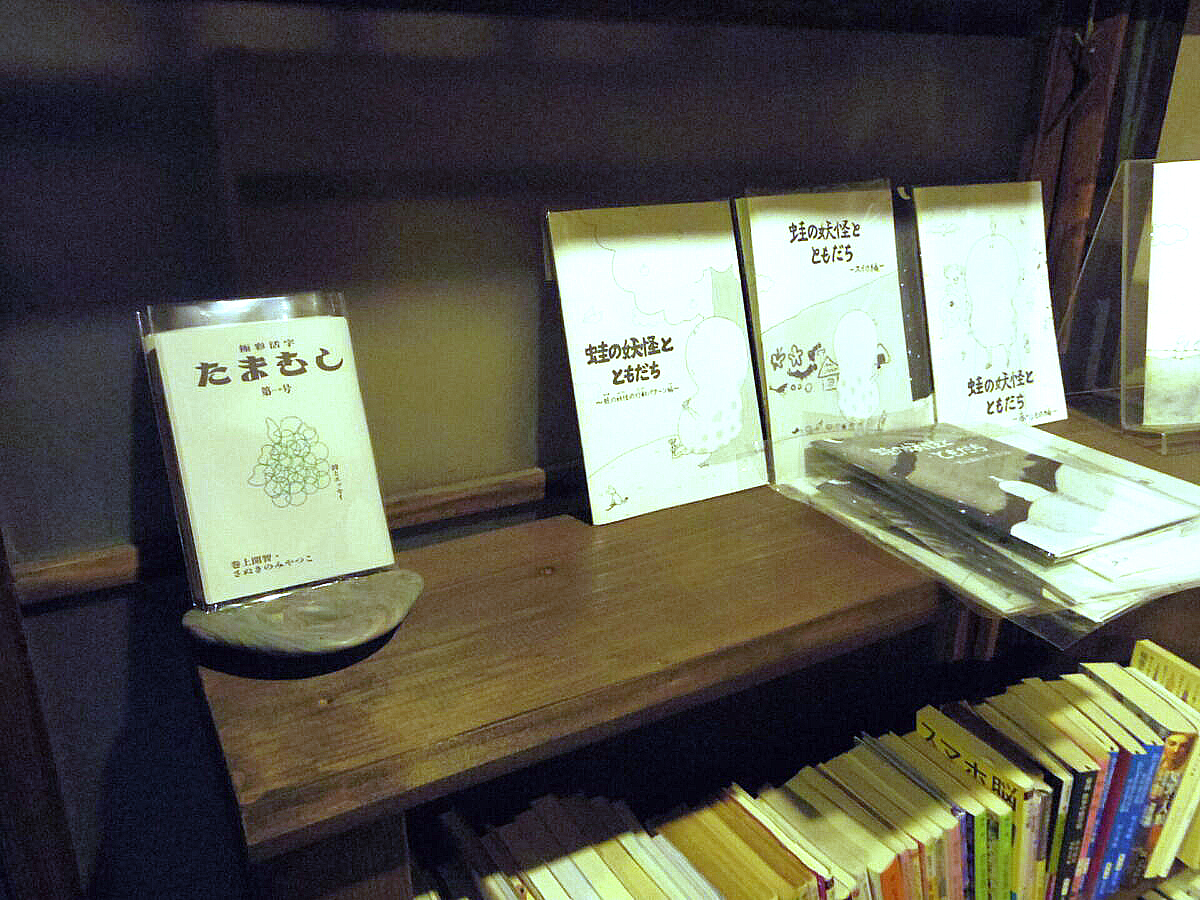

これがきっかけで「本を並べる場所がほしい」と思うようになり、住んでいたシェアハウスの1階を活用して本屋を始めました。

「最初は自分の小説を置いていましたが、次第に知り合いが本を寄付してくれるようになり、それらも並べるようになりました。本屋の経営は、利益を求めているわけではなく、街の人と本を通じてつながる場所になればいいなと思っています」

–

これからの目標:地方での挑戦と、小説家としての道

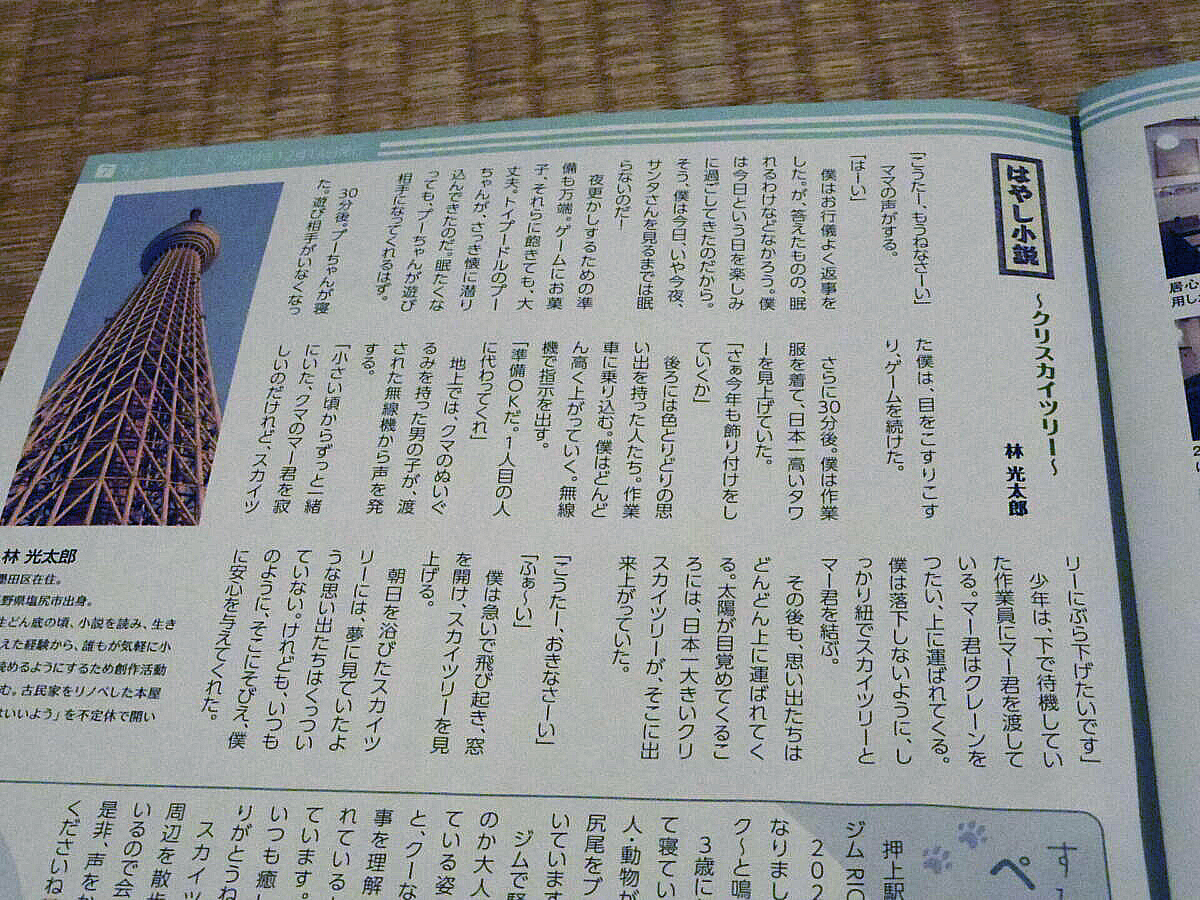

現在、林さんは墨田のローカルメディア『すみだノート』に小説を連載しています。

「シェアハウスのルームメイトが編集者と知り合いで、つなげてくれました。そこからネット版での連載が始まり、今では2年半続いています」

そして、次の目標は「地方でお店を持ち、街に関わること」だといいます。

「地方には面白い人たちがたくさんいて、そういう人たちと関わりながら、自分の場所を作りたいと思っています。例えば、広島の尾道にはアーティストが多くて、イベントにも呼ばれたりしました。そういう形で、少しずつ自分の活動の幅を広げていきたいですね」

最後に、林さんにとって墨田区とはどんな場所なのかを尋ねると、こう答えました。

「可能性しかない街ですね。ここには、すでにいろんな活動をしている人たちがいて、僕みたいな若い世代にもチャンスをくれる。自由にやらせてもらえる環境があるんです」

林さんの人生は、人との縁によって形作られ、それがまた新しいつながりを生み出している。そしてこれからも、その縁を大切にしながら、自分の夢に向かって歩み続けていきます。

林 光太郎

小説家、書店「ものはいいよう」店主

長野県出身。通信制の大学に通いながら小説を書く大学4年生。家の一角を活用し、寄付された本を並べる「本屋」をオープン。現在は、不定期に店を開きながら、小説家としての活動を続けている。地元のローカルメディア『すみだノート』では小説を連載中。

その他アートプロジェクトや地方でのイベントにも積極的に関わり、東京以外の地域でも活動の場を広げている。